そう挨拶して、握手した左手は温かい。目は天井の方を向いたまま、言葉は返ってこない。ほんのり赤い頬はつやつやしていて、大切にケアされていることが感じられる。 その3歳から6歳までの暮らしを追ったドキュメンタリー映画『帆花』(國友勇吾監督)が、1月2日から東京の「ポレポレ東中野」や全国各地で公開される。 生きるとはどういうことなのか。もし、自分や家族に同じことが起きたら。帆花さんのいのちの姿は観る人に静かに問いを投げかけ、安易な答えを許さない。 「私たち親の思いではなく、あの子自身と出会って、あの子が生きているということを知ってほしい。無理やり生かされているのではなく、自分の人生を生きているのだと知ってほしいのです」 ピッピッピッとモニター音が響き続ける帆花さんのベッドのそばで、母親の理佐さん(45)にお話を聞いた。 「妊娠は順調で、陣痛が来るまではお腹の中で元気に動き回っていました。初めて会った時は保育器の中で、他の子よりも大きくて。命の危機にあったとは思えないほど穏やかな顔をしていたから、余計に信じられませんでした。 子どもは脳にダメージを受けても回復力が高く、脳死となっても長期間、心臓が動き続ける例が複数報告されている。帆花さんは厳密には脳死判定を受けているわけではないが、脳死に近い状態と診断された。 理佐さんは夫と二人、「人工呼吸器を外してください」といつ申し出るか、毎日泣きながら話し合った。そのうち理佐さんは急に涙が出たり、めまいが止まらなくなったりした。うつになっていると診断された。 「カウンセラーの先生が『帆花ちゃんのような障害を持ったお子さんが』と言うのを聞き、『あの子って障害児なの?』と驚きました。全くそんな風に受け止められていなかった」 「たまたま産んだ子が不運なことで人工呼吸器が必要な状態になって、そういう子を育てていくのだと頭ではわかっていたけれど、それが『障害児』と呼ばれる状態であるということは心の底では理解できていなかった」 そんな気持ちを変えてくれたのは、帆花さん自身が懸命に生きようとする姿だ。 「毎日1時間、搾乳した母乳を持って面会に通うと、『お母さんよく来たね』みたいに穏やかな、微笑みかけているような顔で迎えてくれる。つらいな、今日は面会は無理かなと思った日も会いに行くと、逆に帆花に励まされるようでした」 「障害」は健康な状態から「引き算」した状態と捉えていた。でも穏やかな顔を見つめるうちに、この状態が娘にとっての「健康」なのだと感じられるようになった。「延命装置」としか見ることのできなかった呼吸器も、娘の体の一部のように思えるようになった。

自宅に連れて帰ると寛いだ表情に

状態が安定し、医師から「気管切開をすれば、数日間だけでも外泊することができる」という話が出ると、連れて帰りたいという気持ちが芽生えた。 半年いたNICUから小児科病棟に移り、それから3ヶ月で退院する計画を立てた。障害者手帳を取り、ベッドや医療機器を用意し、ケアの方法を学んだ。ようやく自宅に連れて帰ったその日、帆花さんは今まで見たことのない表情を見せた。 「それはそれはもう寛いだ顔をしたのです。連れて帰って本当に良かったと思いました。病院にいた時は、青白くて、顔も固くて、表情があまりありませんでした。家では、もう緩みまくっていましたね」 家族3人で過ごす喜びを感じながらも、在宅生活の当初は、命の危険や苦悩と隣り合わせだった。気管にたんが詰まり、目の前で死にかけたこともある。理佐さん自身が過労で体調を崩し、救急搬送されたこともあった。 2009年には脳死の子どもが臓器を提供できるようにする臓器移植法の改正があり、我が子が社会的に死んでいるとみなされる気がして、理佐さんはブログやシンポジウムで疑問の声を上げ続けた。 医療的ケアを必要とする重度の障害児が自宅で暮らすための制度も乏しい中、理佐さんを中心に介護体制が組まれ、ほとんど外出もできずに試行錯誤していた頃がこの映画の撮影期間だ。

帆花さんが発する「声」 思いを汲み取るコミュニケーション

映画の中で帆花さんは「アー、アー」「フーン」などの「声」を出す。人工呼吸器から空気が漏れる時に出る音だが、理佐さんらは「痛かった?大丈夫?」「どっちがいい?」と娘に話しかけながら、この「声」の調子で帆花さんの思いを汲み取る。 「顔色と表情がよく変わるので、それを見ています。一番わかりやすいのはちょっとニヤッとした感じ。こわばるのもよくわかる。目がつり上がり、ちょっと硬くなる。目が開く」 「あとはアラームを鳴らすのです。しょっちゅうではないですが、サチュレーションモニター(血中の酸素濃度を測る機器)を自分で鳴らします。トイレの時はほぼ鳴らしてくれるし、あとは嫌な時。いい時より、嫌だ、という時が多い。 「お腹を押しておしっこを出してあげるのですが、こっちが『もうやめちゃうね』と言っても、本人は出足りなかった時に鳴らしたり、数値を下げたりして、すっきりするとちゃんと100に戻してくれる」 「試行錯誤するうちにあの子なりの伝え方があると経験の中でわかってきたのです。それで私たちのコミュニケーションは成り立っています」 「『意思疎通ができるんですか?』という質問自体がとても失礼ですが、あの子は普通に聞かれます。私たちの中ではコミュニケーションは成り立っていますが、質問する人が考えている方法には当てはまらないでしょうし、その質問に対する答えにはならないのでしょう。話がそこで食い違ってしまいます. 「何も言いませんが、『わからないことはないよ』と心の中で思っています。『お腹が痛い』とは言わないけれど、それまでの経過と帆花の様子を注意深く看ながら触れれば痛いよねとわかるし、つらいのはわかる。そうでないと帆花が具合が悪いと気づけません。訴えがないということは絶対にないのです」

コミュニケーションの試行錯誤

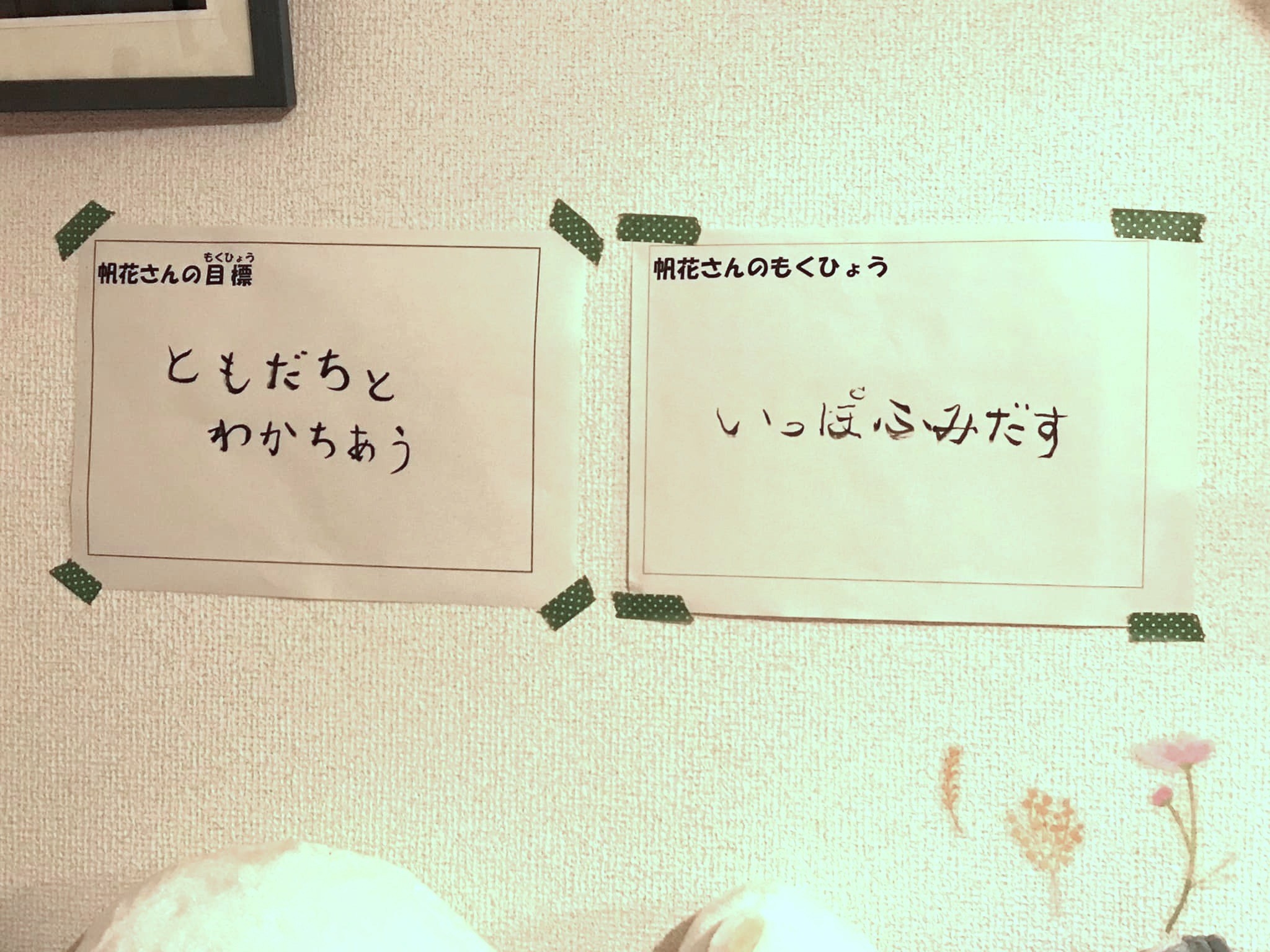

言葉でのコミュニケーション中心の時代、SNSなどでの言葉だけでのやり取りはすれ違いを生むことも多い。帆花さんの思いをわかろうとする繊細な観察や努力は、むしろ私たちに足りない態度のようにも思える。 「私と夫の言葉でのコミュニケーションの方がうまくいかないことがあるのです。言葉の選び方も違うし、言葉尻を捉えて『それどういう意味?』とか『そんな言い方するなんて!』と怒ったりする。そういうくだらないズレで、本当の問題解決から遠ざかることもあります。 ただ、この自宅から一歩外に出れば、そこにはまったく別の価値観が広がる。映画の中で理佐さんはこうも語る。 「帆花がどう思っているかわからないとか、どうしたいのかなとか、普通に思うでしょ? 一応、あの子の意思も尊重しているつもりなんだけど、『ほのちゃんの意思ってなんなの?』みたいなことを思う人だっているわけじゃない? 意思を確認するつもりと言ったって、帆花が行くとか行かないとかはっきり言うわけじゃないから。嫌がるというのはわかるけど、あやふやな意思ではあるじゃない」 指の神経につないで頭に思い浮かべた文字を伝える意思伝達装置や、頭につけて反応を読み取るおもちゃを試みる様子も映される。 「『お母さんだからわかる』と言われないために、誰にでも意思を伝えられるようにできないか。私たち受け取る側のためじゃなく、帆花のため。もっと何か言いたいかもしれない。私たちがわかっているからいいわけではなく、伝える回路を増やしてあげたいのです」

本人の生きようとする力と、世間の目

お風呂に入れ、髪を結い、絵本を読み聞かせる。祖父母と遊び、動物園に行き、友人一家と誕生日を祝う。 映画では幼い娘を育てるそんな当たり前の日常生活が映し出される一方、その生活を否定する「世間の目」に苦悩する姿もカメラは捉える。 「こんな状態で生きていて楽しいのか」 「無理やり生かされているのではないか」 学生への講演のシーンで、理佐さんは「帆花の姿を見て、もしかしたらそんな感想を抱いたかもしれません」と学生に語りかける。これまで何度も世間から投げつけられてきた言葉だ。 「機械をつけて無理やり生かしていると言われますが、誤解です。彼女は自分の命を精一杯生きている」と理佐さんは反論する。 自身も、最初は人工呼吸器のことを「延命装置」だと思っていた。 知識がなかったのです。人工呼吸器は空気を送っているだけで、呼吸しているのは本人の肺です。肺が機能してガス交換をしているし、肺だけが動いていてもその人は生きられない。体全体が機能していて調和が取れているから生きている。本人の生命力です」 「ここから良くなると思う瞬間があって、この子が必死に体の調和を取り戻そうとしているのがわかる。それは本当にもう神々しい。ケアをしている人ならわかるかもしれませんが、命ってすごいなとそういう時に感動します」 帆花さんの年下のいとこの女の子が、成長して言葉をしゃべるようになり、走り回るのを、理佐さん夫婦や祖父母があやす場面もある。理佐さんは、娘と周りの子を比べることはしない。 「この子はこういう形で必死に生きているということがわかったので、むしろ立派だな、と思っています。誇らしいぐらいです」 「ケアの個別性の高さや回数の多さから入院するのが難しいので、肺が真っ白になっても自宅で看ますが、その時も帆花は必死に負けない。医療の力を借りるといっても抗生剤を飲むぐらいで、あとはケアの力、本人の力です。本人が『ダメだ』となったら周りがいくら手を尽くそうとも力及ばないと思うのですが、自分で生きようとする力は尊敬に値します」

医学的な知見と目の前の娘の姿と

それでも、理佐さんはカメラの前で揺れる気持ちを吐露する。 「自分としては大事なことをやっていると思ってやっているからできているけど、それが本当に大事なのかを疑っているわけじゃないけれど、時々確かめたい時がある」 この時の気持ちを、理佐さんは振り返る。 「脳死に近いとする医学的知見と、私が実際みる帆花との乖離に悩んでいる時期でした。脳の機能が失われているならニヤっと笑うことはないはずだけど、私たちには笑っているように見える。目の前の帆花を大事にしてあげたいのに、世の中は『脳死は人の死』という方向に進んでいるようで、すごく苦しんでいました」 映画は帆花さんが小学校に入学するところで終わる。医療や介護に関わる人以外の人との人間関係が広がり、娘の成長も実感するうちに、この時の迷いから少し脱け出せた。 在宅生活を始めてからこの頃まで、繰り返し見る夢があった。小さな帆花さんを抱き上げようとすると首が取れる。ネジで刺さっている首を慌てて戻すと元気なままで、理佐さんは誰かにバレていないか、人の目を気にしている。 そんな夢も、帆花さんの命はそんなに脆くはないと信頼が生まれたことで見なくなった。

週3回先生が自宅に訪問して、様々なことにチャレンジする。バランスボールに乗って運動し、調理実習ではクリスマスケーキやお月見の団子を作り、餅つきもした。毎年、近くの東武動物公園に遠足に行き、メリーゴーランドにも乗った。 時折、登校し、親の手を離れて同級生の輪の中に入る娘を見る時、理佐さんは娘の成長を実感する。 「ついさっきまで、『お母さんがいなくちゃだめ』という顔だったのに、『私、全然平気』のような、ちょっと凛とした感じになる。びっくりします。あれは学校に行かないと見られない表情です。あの子は自分の人生を生き、確実に成長しているのです」 (続く)